テコテック++ブログTOP

テコテック++ブログTOP

【生成AI徹底比較】「Microsoft Designer」と「Midjourney」の違いを分かりやすく解説

はじめに

近年、AI技術の進化はめざましく、私たちの暮らしや仕事のあり方にも大きな変化をもたらしています。なかでも「画像生成AI」と呼ばれる技術は、テキストを入力するだけで瞬時に画像を作り出せる革新的なサービスとして、多くの注目を集めています。

2022年以降、画像生成AIによって作られた画像は世界中で150億枚を超え、今この瞬間にも1日に3400万枚以上の新しい画像が生み出されていると言われています。そんな驚異的な数字からも、この技術がいかに急速に私たちの生活へ浸透しているかがうかがえます。

本記事では、画像生成AIに興味を持ち始めた初心者の方や「どのサービスを選べばいいのか迷っている」という方に向けて、画像生成AIサービスの特徴を解説し、実際のビジネスシーンでの活用事例や利用する上でのリスクについても紹介していきます。

<あわせて読みたい>

画像生成AI「Microsoft Designer」と「Midjourney」を比較

今回は、簡単に誰でも手軽に使える無料サービス「Microsoft Designer」と、アート性や表現力に優れた「Midjourney」という、異なる強みを持つ2つのサービスを比較します。

画像生成AIと一口に言っても、その数は年々増え続けており、ChatGPTやGrokのようなマルチモーダルAIでも画像生成は可能になってきています。しかし、これらのサービスはあくまで「会話」や「検索」を主とした中での補助的な画像生成にとどまるケースが多く、ビジネスの現場で実用的に画像を使いたい場合には、少々物足りなさや自由が利かないと感じることもあります。

そこで今回は、実務レベルでの導入や活用を見据えて、「Microsoft Designer」と「Midjourney」という、画像生成に特化し、なおかつ多くの企業・個人に選ばれている代表的な2つのサービスを取り上げて比較していきます。

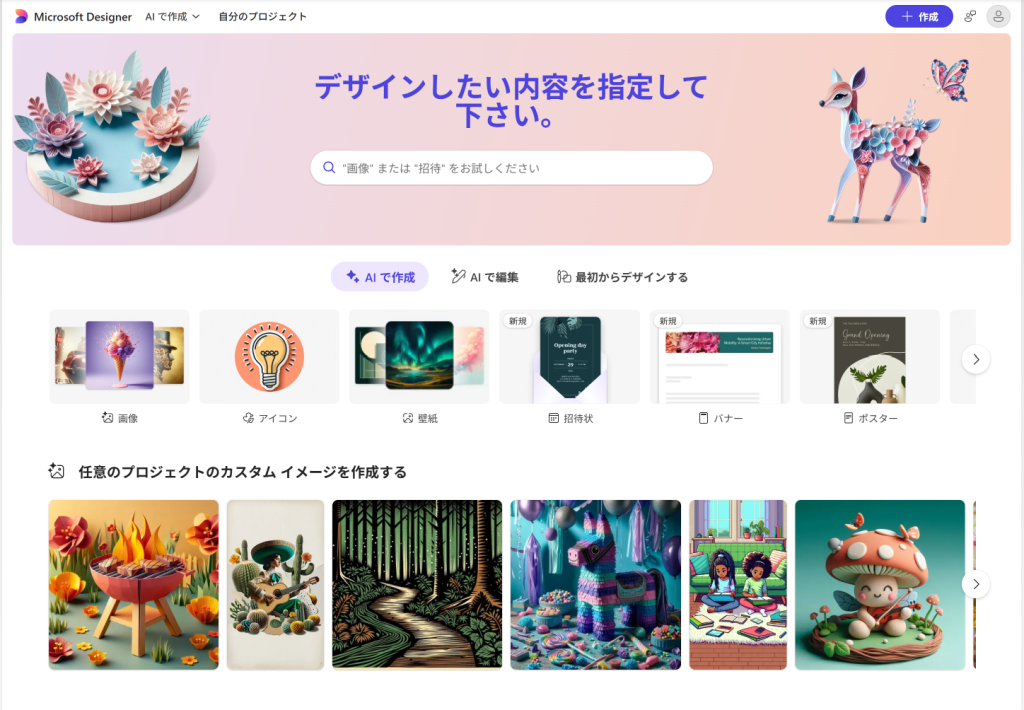

「Microsoft Designer」とは

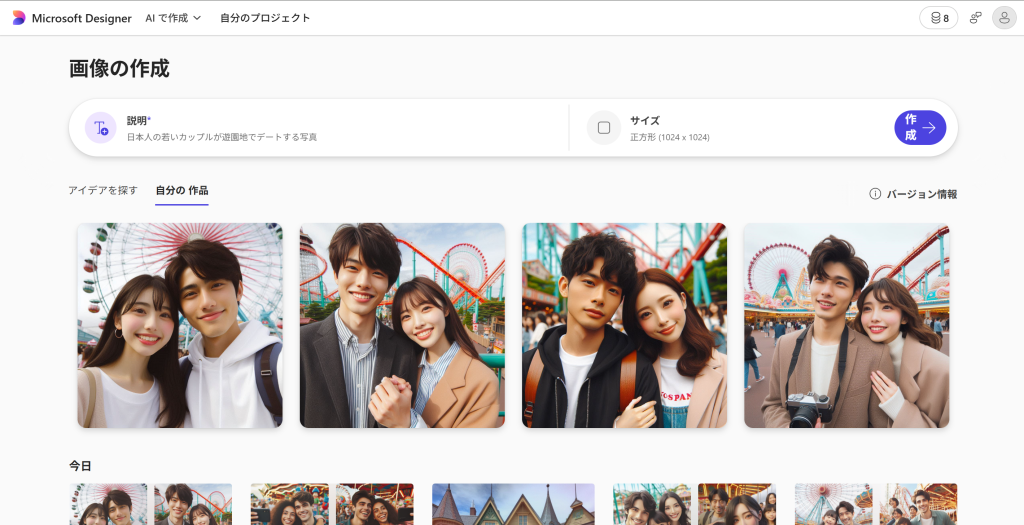

Microsoftが提供する「Microsoft Designer」は、OpenAIのDALL-E 3を搭載し、プロンプト(テキスト指示)を入力するだけでリアルかつ鮮やかな画像を生成できます。特に、文字入り画像の描画精度が高く、ポスター風デザインやSNS投稿用の素材制作に向いています。

操作も非常に簡単で、Microsoftアカウントにログインすればすぐに利用可能です。インストールや設定も不要なので、初心者でも手軽に始められます。豊富なテンプレートと直感的な操作性で、SNS投稿、社内プレゼン資料、招待状などさまざまな用途に対応しており、デザインスキルがなくても、魅力的なビジュアルコンテンツを作成できます。

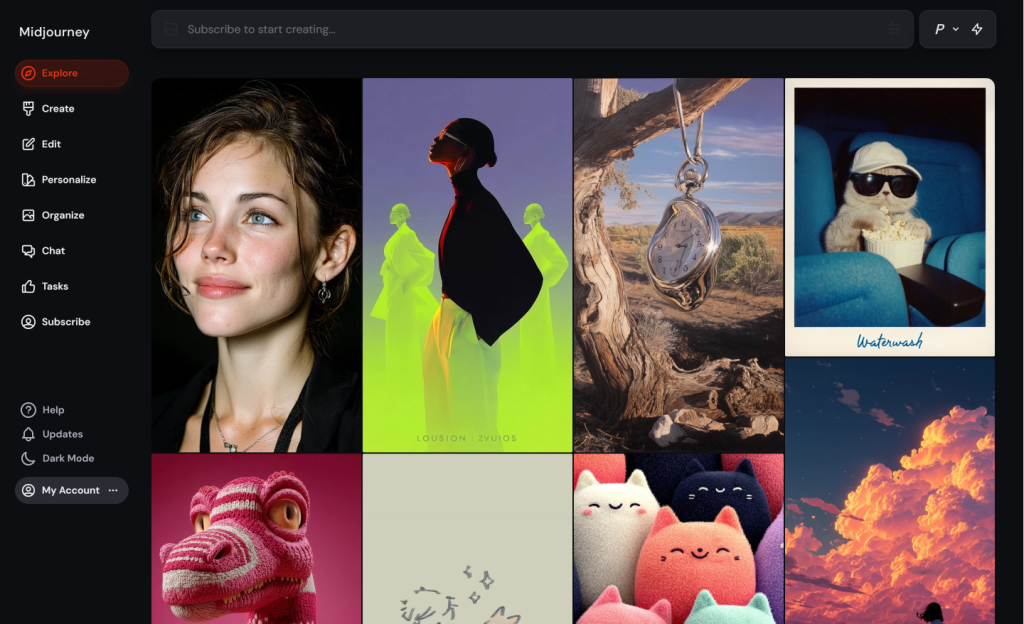

「Midjourney」とは

「Midjourney」は、2022年に登場した画像生成AIで、アーティスティックな画像表現に特化したサービスです。以前はDiscordというチャットアプリを通じてプロンプトを入力する形式でしたが、現在はウェブアプリ版も提供されており、より手軽に利用できるようになっています。

「Microsoft Designer」とは違い、無料プランはなく、月額10ドルからの有料利用のみですが、価格以上の価値を感じるクリエイターも多くいます。商用利用も可能で、広告・ブランドイメージ・コンセプトアート制作など、ビジネスシーンでも幅広く活用されています。ただし、実際に生成されたクリエイティブが既存の著作物やアーティストのスタイルに酷似している場合、著作権侵害や肖像権侵害に当たる恐れがあるので注意が必要です。

「Microsoft Designer」と「Midjourney」の特徴

次に、2つのサービスの主な特徴を比較していきます。

「誰でも手軽に使えるMicrosoft Designer」と「高品質なビジュアル表現を追求できるMidjourney」は、それぞれ異なる特徴を持っており、自分に合った画像生成AIサービスを選ぶ際の重要な判断材料となります。

「Microsoft Designer」の特徴

・操作性の手軽さと利用ハードルの低さ

Microsoftアカウントがあれば、Webブラウザからすぐに利用できる手軽さが魅力です。テキストを入力して「生成」ボタンを押すだけの直感的な操作で、誰でも簡単に画像生成ができます。

・豊富なテンプレート

SNS投稿画像や社内プレゼン用のスライド資料、個人ブログのビジュアルなど、用途に応じた多彩なデザインテンプレートが用意されており、初心者でもすぐに使いこなせます。

・画像編集機能

生成した画像の編集に加えて、アップロードした画像の背景削除や明るさの調整なども可能です。ただし、AIで生成した画像の微調整などはできないため、プロンプトの修正を加えながら調整が必要です。

・無料で利用可能/日本語対応

基本無料で利用でき、日本語対応によりプロンプト入力や操作もスムーズに行えます。しかし、無料プランの場合は1ヶ月で15クレジットという制限があるため、利用回数には注意が必要です。

「Midjourney」の特徴

・高品質な画像生成

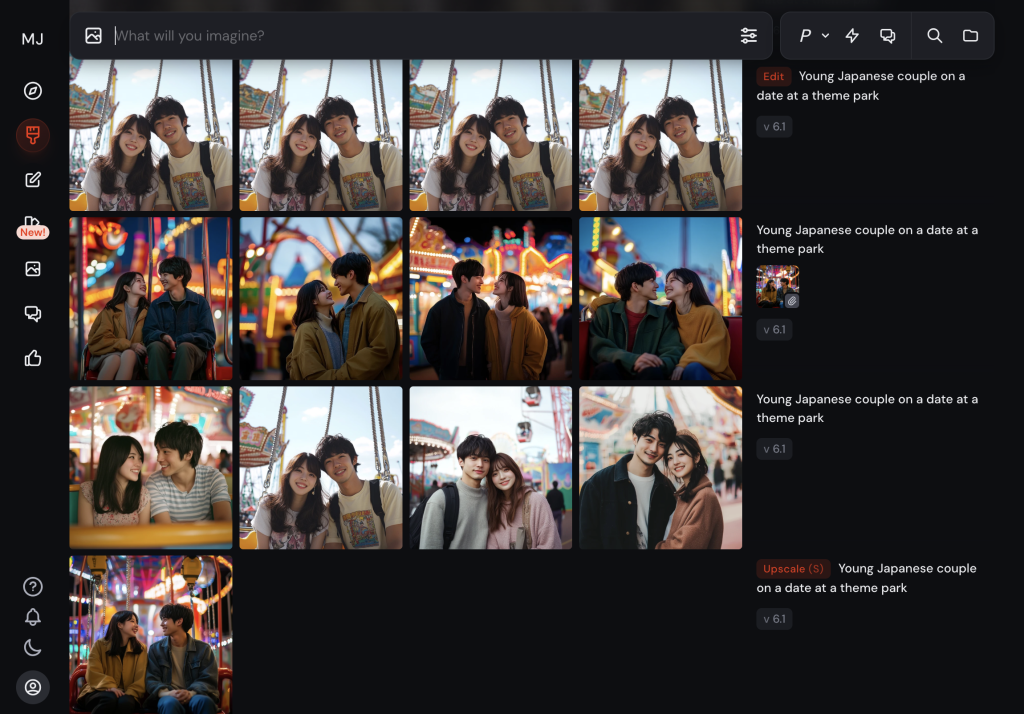

生成される画像のクオリティは非常に高く、写真のような写実的な描写から、抽象的・幻想的なアートまで、表現の幅が非常に広く独創的な画像生成ができます。ただし、日本語で入力したプロンプトでの画像生成には難があるため、翻訳ツールを併せて利用することをおすすめします。

・Discord上で利用

専用のソフトウェアをインストールする必要はなく、Discordアプリ内で手軽に利用できます。他のユーザーの作品を参考にしたり、交流したりと、コミュニティとの連携も魅力の一つです。2024年8月にWeb版がリリースされ、Discord以外での利用も可能です。

・繰り返しの生成と調整が可能

プロンプトによるカスタマイズ性が高く、同じテーマでもプロンプトの工夫次第で全く異なるビジュアルが生成されます。生成後の画像に対して「再生成」「バリエーション作成」「アップスケール」といった再編集も可能で、理想に近づける“試行錯誤”がしやすい設計になっています。

・商用利用が可能な有料プラン

月額10ドルからの有料プランでは、生成した画像の商用利用が可能で、クリエイティブ業務やビジネス活用にも安心して活用できます。ただし、前述した通り著作権侵害への配慮は必要になります。

■「Microsoft Designer」と「Midjourney」の比較表

| 項目 | Microsoft Designer | Midjourney |

|---|---|---|

| アクセス方法 | Webブラウザで利用可能 | Discord中心(Webアプリあり) |

| 商用利用(個人) | 〇 | 〇 |

| 商用利用(企業) | × | 〇 |

| 料金 | 無料 | 有料のみ月額10ドル〜(複数プラン) |

| 画像の品質 | 高解像度・鮮明・文字描写に強い | アート性・リアリティ・表現力が高い |

| 表現の多様性 | 比較的シンプル | 非常に幅広く、抽象表現も得意 |

| 操作の難易度 | 非常に簡単 | やや慣れが必要 |

| 向いているユーザー | 初心者・個人利用・ビジネス資料向け | デザイナー・企業・アーティスト向け |

「Microsoft Designer」は、初めて画像生成AIに触れる方におすすめのサービスです。SNS投稿用の画像やスライド資料、ブログのビジュアルなど、個人利用のカジュアルな用途で利用可能です。

一方、「Midjourney」は、クリエイティブな業務に携わる方やビジネスの中でAIを本格的に活用したい方に向いています。高精細な広告ビジュアルの制作や、ブランドのビジュアルアイデンティティ構築、さらにはゲームや映像制作のコンセプトアートにも活用可能です。

ビジネスシーンでの活用事例

画像生成AIは、すでにさまざまな業界での活用が広がっています。マーケティングでは広告やSNS投稿のビジュアル制作、Eコマースでは商品の見せ方やバリエーション展開などに役立てられています。また、ゲームや映画といったクリエイティブ分野でも、コンセプトアートやイメージスケッチの制作を支援する存在として注目されています。実際にどのような場面で使われているのか、具体的な活用事例を紹介します。

マーケティング・広告

<SNSキャンペーン用の画像制作>

「Midjourney」を活用して、SNSキャンペーン画像を社内で内製化。制作期間を約半分に短縮しながら、SNS広告のCTR(クリック率)が約1.8倍にアップした事例があります。

<ランディングページのA/Bテスト(SaaS企業)>

AIで複数の画像パターンを生成し、それぞれをテストに使用。結果として、CTR(クリック率)が約30%向上した実績も報告されています。

Eコマース

<仮想家具のビジュアル化(IKEA)>

IKEAでは、AIを活用してCG空間を構築。従来の実物撮影を行わずにカタログ用ビジュアルを制作し、大幅な制作コスト削減を実現しています。

<カラー展開の自動作成(アパレルEC)>

1枚の製品画像をもとに、10色以上のカラーバリエーションを自動生成。短時間で複数のビジュアル案を用意できるようになり、デザイン会議のスピードアップに貢献しています。

デザイン・クリエイティブ

<ゲームの世界観づくり(インディー開発)>

AIを使って複数のコンセプトアートを迅速に生成。開発初期の方向性確認やイメージ共有をスムーズに行うことができ、制作フロー全体の効率化につながっています。

<YouTubeサムネイルの量産(個人クリエイター)>

「Midjourney」でインパクトのある背景画像を生成し、自撮り素材と組み合わせてサムネイルを量産。視認性の高いビジュアルを手軽に作成できるようになり、動画のクリック率アップにも寄与しています。

画像生成AIの利用における注意点とリスク

非常に便利なサービスとして活用できる画像生成AIですが、画像生成AIを活用する際には、それぞれのサービスの利用規約はもちろんのこと、法的なガイドラインや倫理的な配慮を十分に理解し、適切な対策を講じることが求められます。

特に、企業や組織での導入を検討する場合は、著作権法を専門とした弁護士の意見を取り入れながら、リスク管理を徹底することが重要です。トラブルにならないように以下のポイントに配慮しながら、倫理的な責任を持って利用することが求められます。

・著作権の不確実性と法的リスク

生成AIが作成する画像やコンテンツに関して、著作権の帰属が不明確なケースが増えています。特に、学習データに既存の著作物が含まれていた場合、生成されたコンテンツが著作権侵害となる可能性があります。

文化庁はこの問題に対処するため、「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」を公開し、AI開発者や利用者に向けて具体的な対応策を提示しています。その他にも「AIと著作権について」のドキュメントが掲載されているので参照することをお勧めします。

文化省HP:AIと著作権について

・フェイクコンテンツの拡散と社会的影響

生成AIの進化により、リアルな偽画像や動画の生成が容易になり、フェイクニュースやディープフェイクの拡散が深刻な社会問題となりつつあります。実際に、災害時に存在しない被害映像や架空の衛星写真がSNSで拡散され、現場の混乱を招いた事例も話題になっています。また、芸能人や有名人の顔を使った詐欺広告の作成や、特定人物になりすましたAI生成の詐欺メールなど、悪用の手口も日々巧妙化しています。

こうしたリスクに対しては、受け取る側だけでなく、生成コンテンツを活用する側にも慎重な姿勢が求められます。生成した作品に意図しない誤解や虚偽の情報が含まれていないかをよく確認し、その社会的影響まで考慮した上での活用が求められます。

・バイアスと偏見

生成AIは、あらゆる情報をもとにコンテンツを生み出すため、学習に使われたデータが必ずしも中立とは限りません。そのため、性別や人種、職業などに関する偏った価値観や固定的なイメージが、意図せず出力結果に反映されてしまうことがあります。

特に、広告やSNSなど、多くの人の目に触れる場面で生成画像を使う場合には、誰かを不快にさせたり、誤解を与えるような表現になっていないか、一度立ち止まって見直すことが大切です。公平性や多様性を意識したコンテンツづくりを心がけながら、AIとどう付き合っていくかを考える姿勢が、今後ますます重要となってきます。

・サービスごとの利用規約の確認

画像生成AIを活用する際は、生成した画像の商用利用の可否や著作権の扱い、禁止事項などは、サービスごとに細かく異なるため、利用規約を必ず確認することが重要です。例えば、無料プランでは商用利用が制限されているケースや、生成物の著作権がユーザーに帰属しない場合もあります。

こうした条件を把握せずに利用することで、思わぬトラブルにつながる可能性もあるため、AIを安全かつ適切に活用するためにも、利用前には必ず各サービスの規約やFAQなどを確認することが必要です。

・Microsoft Designer 利用規約

・Midjourney 利用規約

最近では、NECがAIによるフェイク画像の検出技術を開発したというニュースも注目を集めています(2024年9月発表)。この技術では、画像にわずかに含まれる生成AI特有の特徴を解析することで、生成画像を高精度に検出することが可能になるとされており、今後のリスク対策として期待が高まっています。

まとめ

画像生成AIは、初心者からプロフェッショナルまで、幅広いニーズに応える革新的なサービスです。まずは無料で始められる「Microsoft Designer」で体験し、より高い表現力や商用活用を求める方は「Midjourney」へステップアップするのが効果的と考えます。

近年では、OpenAIが提供するChatGPTの機能として、実写の写真を有名なアニメのテイストに変換できるDALL-E 3のアップデートが話題を呼んでいます。これに加えて、画像編集に強みを持つAdobe Fireflyや、誰でも簡単にデザインができるCanvaのAI機能など、画像生成AIの選択肢はますます多様化しています。それぞれのサービスが独自の強みを持ち、個人のクリエイティブな活動から、企業のマーケティング・プロダクト開発まで、幅広い分野で活用される存在となりつつあります。

大切なのは、AIに依存するのではなく、AIを“創造力を広げるパートナー”として活用することです。目的や用途に応じて自分に合ったサービスを選び、責任ある使い方で、画像生成AIの可能性を最大限に引き出してみてはいかがでしょうか。

当社では、こうした最先端の生成AI技術にも常に目を向けながら、お客様一人ひとりに最適なシステムやソリューションをご提案しています。

「AIを業務に取り入れてみたい」「実際にどんなことができるのか知りたい」など、気になることがあればぜひお気軽にご相談ください。

筆者:TECOTEC++blog編集部